Neben Überschwemmungsgebieten wurden mittlerweile auch Hochwasserentstehungsgebiete identifiziert. Diese werden durch die Landesdirektion Sachsen festgesetzt. In ihnen werden großflächige Versiegelungen künftig nicht mehr ohne weiteres möglich sein.

Um den Wasserrückhalt in der Fläche zu verbessern, werden in der Landwirtschaft konservierende Methoden der Bodenbearbeitung wie Mulchsaat gefördert. Mit dem gleichen Ziel werden außerdem Aufforstung und Waldumbau sowie Renaturierungsmaßnahmen an den Gewässern unterstützt.

In Städten können technische Maßnahmen zu einer temporären Speicherung von Niederschlägen beitragen. Um die Versickerung von Regenwasser zu verbessern, werden zudem Flächen entsiegelt.

Hochwasserrückhalt durch Stauanlagen und Flutungspolder

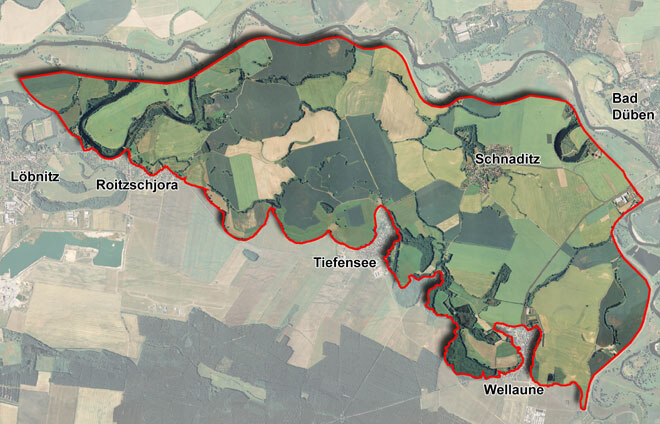

In Sachsen gibt es in vielen Gebieten bereits Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken und Flutungspolder. Diese nehmen bei Hochwasser Niederschläge auf und speichern sie zwischen. So können die Unterläufe entlastet und Überschwemmungen reduziert werden. Dieser Hochwasserrückhalt wird durch den Bau von neuen Hochwasserrückhaltebecken und Flutungspoldern verbessert.